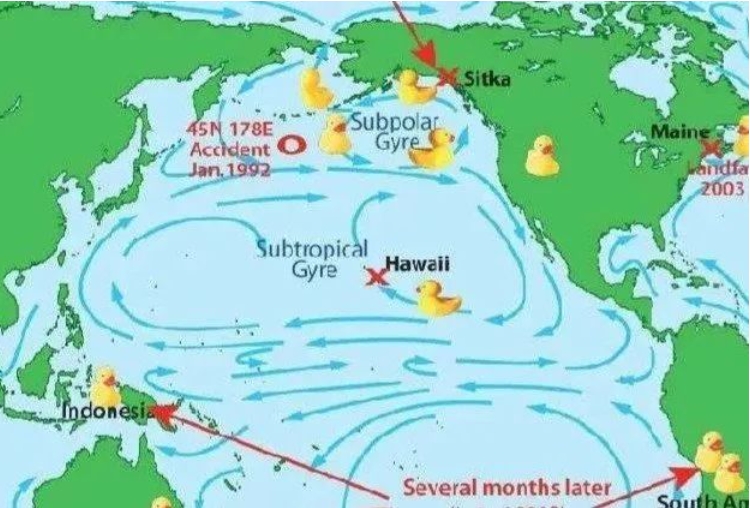

一个更幸运的因素是,由于第一岛链的阻隔,中国近海并不处于北太平洋洋流的主路线上。也就是说,日本排出的核污染水在浓度比较高的时候,首先到达的不是中国沿海,它们在进入我国近海附近时,已经在北太平洋里绕了一大圈,进入了浓度的低区,而且由于第一岛链的作用,那些核污染水绕到中国近海附近时,还有相当一部分并未穿越第一岛链进入中国沿海地区。它们向中国沿海的渗入过程将更慢,更复杂,也会经过更多稀释。

所以说,中国近海水产品会受到多大污染,它们究竟还能不能食用,需要在未来很长一段时间里,经过国家检测部门反复测量、核准,才能够得出比较准确的答案,这一情况与日本沿海水产品现在就已经充满风险,有着根本的不同。

总结一下就是,日本沿海在未来30年都将是污染最严重地区,世界其他海域肯定也会受到影响,但受污染程度会因那些放射性物质的稀释情况和洋流情况有所不同,认为全球其他地方水产品很快将与日本水产品形成同等危险程度,显然是不科学的。那种全球海洋的相同风险将会出现在日本停止排放核污染水一段时间之后,全球的海水都晃荡匀了,放射性物质在全球海水中的密度彻底平均化了,才会出现。

▲图/早在2021年,日本福岛附近就检测出放射性物质超标的许氏平鲉。

从地理位置看,美国、加拿大最先受害,然后说菲律宾、俄罗斯,墨西哥、澳大利亚,中国台湾等。

总体而言,美国受害最大,台湾则是中国唯一正面受害的省份。

至于中国大陆东海岸,受影响极小,因为:已被稀释多次污水跟着北赤道暖流带到达西太平洋时,遇到菲律宾——台湾——琉球群岛——日本列岛,绝大多数都会被这个第一岛链死死挡住,无法进入中国濒临的南海、东海。跟随千岛寒流南下的污水,则被朝鲜半岛挡住,无法进入黄海。少数进入的,因中国沿海海床逐渐向东倾斜,且有长江、珠江等一系列流量很大的河流注入形成顶托,也基本无法接到达近海和沿岸。

“不必过分担心市面上水产品的安全。”陈新军说,“8月25日,海关总署已经停止日本水产品进口,对离污染源比较近,日本200海里专属经济区范围捕捞的水产品进行管控。”

据介绍,国家有关部门已对我国管辖海域的生态环境进行监测。从消费者层面来说,对进入市场的海产品可放心选择。

“我是搞渔业资源研究的,我们刚刚结束在西北太平洋的科考航次,采集了一些样本,后续还要进行深入的分析研究。”陈新军说。

“实际上,国家层面上很多工作早已布局,一些研究正在进行。”陈新军说,“日本核污染水排海后,我们更应采取行动,包括加强与中西太平洋国家的合作,携手加大监测的频次和力度,对衰减周期较长的放射性元素进行长期检测和研究,确保监测和研究的覆盖面和覆盖周期,确保公众的食品安全。”